【ECオーナー必見】倉庫保管料の「三期制」とは?計算方法や注意点を紹介

自社のECビジネスが急成長し、日々の発送業務が追い付かないと悩んでいる方なら、「物流のアウトソーシング」を検討されているのではないでしょうか。ECビジネスの成功に伴い、商品の保管、発送、在庫管理などの業務が増加し、自社での対応が難しくなることが多々あります。こうした状況で物流のアウトソーシングを活用することは、業務の効率化やコスト削減に大いに役立つ手段です。

物流アウトソーシングを検討する際に最も重要なポイントの一つが「倉庫保管料」です。物流会社に委託する際の見積り内容は会社によって異なるため、比較するのが難しい場合があります。特に保管料については、いくつかの料金形態が存在し、それぞれの計算方法を理解することが必要です。保管料は、商品の在庫量や入出庫の頻度に基づいて計算されるため、その仕組みを正確に把握することが重要です。

この記事では、倉庫保管料の計算方法に焦点を当て、特に「三期制」と呼ばれる料金形態について詳しく解説します。「三期制」とは、一か月を3つの期間に分けて保管料を計算する方法で、多くの物流会社が採用しています。その計算方法を理解することで、物流会社との契約交渉や自社のコスト管理において有利な立場に立つことができます。

また、記事内では「三期制」だけでなく、「一期制」や「二期制」といった他の料金形態についても触れ、それぞれの特徴や適用場面について説明します。これにより、自社のビジネスモデルや在庫管理のスタイルに最適な保管料計算方法を選ぶ際の参考にしていただけるはずです。

最後に、保管料の計算方法だけでなく、物流コスト全体を考慮することの重要性についても述べます。保管料だけでなく、入荷、出荷、在庫管理、ピッキング、流通加工、返品処理など、物流にかかる全体のコストを総合的に見て判断することが、最適な物流アウトソーシングの選択に繋がります。

この記事を通じて、倉庫保管料の基礎知識を深め、自社に最適な物流アウトソーシングの選択ができるようになりましょう。

目次

倉庫保管料の計算方法の種類

倉庫保管料の計算方法には主に三つの形態があります。それぞれの特徴と計算方法を見ていきましょう。

一期制

一期制は、最もシンプルな計算方法です。一か月全体を通して保管料を計算します。この方式では、月初から月末までの在庫量を基に保管料を算出します。保管料の計算が簡単で、理解しやすいのが特徴です。

一期制の概要

一か月を通じて在庫量を計算する方法

計算がシンプルで、在庫の動きが少ない場合に適している

一期制の計算方法

月初の在庫量 + 月中の入庫量 – 月末の在庫量を基に計算

計算式: 保管料 = (月初在庫量 + 月中入庫量 – 月末在庫量) × 単価

二期制

二期制は、一か月を「1日~15日」と「16日~末日」の二つの期間に分けて保管料を計算します。この方式は、冷蔵倉庫や特定の保管条件が必要な商品に適しています。

二期制の概要

一か月を二つの期間に分けて計算

冷蔵倉庫など、温度管理が重要な場合に適用されることが多い

二期制の計算方法

1期(1日~15日)と2期(16日~末日)に分けて計算

それぞれの期の初日と期末の在庫量、入庫量を基に計算

計算式: 保管料 = 1期の保管料 + 2期の保管料

1期の保管料 = (1期初日の在庫量 + 1期中の入庫量 – 1期末の在庫量) × 単価

2期の保管料 = (2期初日の在庫量 + 2期中の入庫量 – 2期末の在庫量) × 単価

三期制

三期制は、一か月を「1日~10日」「11日~20日」「21日~末日」の三期間に分けて保管料を計算する方法です。この方式は、在庫の動きが頻繁な場合に適しています。

三期制の概要

一か月を三つの期間に分けて計算

在庫の変動が激しい場合や、入出庫頻度が高い場合に適している

三期制の計算方法

1期(1日~10日)、2期(11日~20日)、3期(21日~末日)に分けて計算

各期の初日と期末の在庫量、入庫量を基に計算

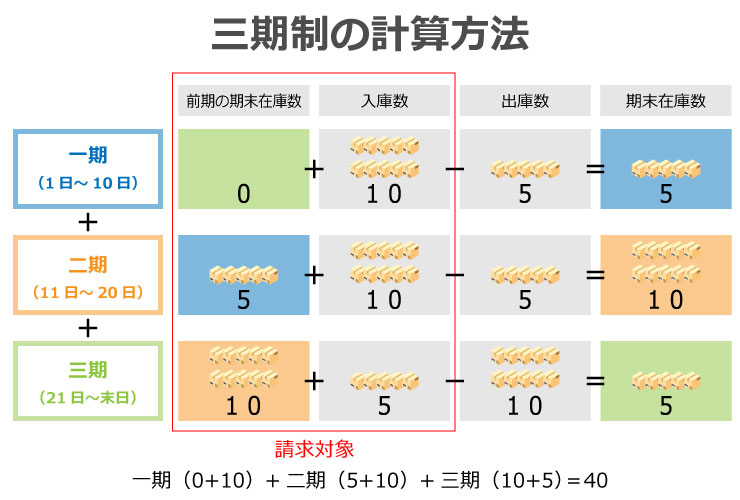

三期制の詳細な計算方法

三期制の計算方法を詳しく見ていきましょう。この方法を理解することで、実際の保管料を正確に算出し、自社の物流コスト管理に役立てることができます。

入庫数、出庫数、期末在庫数の定義

三期制の計算を行うために、まず以下の三つの指標を理解する必要があります。

入庫数: 物流倉庫に荷物を入れた数

出庫数: 物流倉庫から荷物を出した数

期末在庫数: 期の最終日に物流倉庫に残っている在庫数

これらの指標を正確に把握することが、正確な保管料計算の鍵となります。

三期制の計算式の解説

三期制の計算は、「入庫数」と「期末在庫数」を軸に行います。出庫数は期末在庫数の計算にのみ使用され、直接的な請求対象にはなりません。以下の計算式を用いて、各期ごとの保管料を算出します。

一期目の保管料 = 前期(前月三期)の期末在庫数 + 入庫数

二期目の保管料 = 前期(一期)の期末在庫数 + 入庫数

三期目の保管料 = 前期(二期)の期末在庫数 + 入庫数

各期の期末在庫数は以下の計算式で求めます。

各期の期末在庫数 = 前期の期末在庫数 + 入庫数 – 出庫数

これにより、三期制では各期ごとに入庫数と期末在庫数を基に保管料を計算します。

計算シミュレーション

三期制の計算方法を具体的な数値を用いてシミュレーションしてみましょう。仮に、以下のようなデータがあるとします。

前月三期の期末在庫数: 0

一期目の入庫数: 10、出庫数: 5

二期目の入庫数: 10、出庫数: 5

三期目の入庫数: 5、出庫数: 10

このデータを基に、各期の期末在庫数を計算していきます。

一期目の計算

前期末在庫数(0) + 入庫数(10) – 出庫数(5) = 期末在庫数(5)

保管料の計算:

前期末在庫数(0) + 入庫数(10) = 保管料の対象数量(10)

二期目の計算

一期末在庫数(5) + 入庫数(10) – 出庫数(5) = 期末在庫数(10)

保管料の計算:

一期末在庫数(5) + 入庫数(10) = 保管料の対象数量(15)

三期目の計算

二期末在庫数(10) + 入庫数(5) – 出庫数(10) = 期末在庫数(5)

保管料の計算:

二期末在庫数(10) + 入庫数(5) = 保管料の対象数量(15)

合計保管料の計算

各期の保管料の対象数量を合計して、全体の保管料を計算します。仮に1つあたりの保管料が100円の場合、以下のようになります。

一期目の保管料: 10 × 100円 = 1000円

二期目の保管料: 15 × 100円 = 1500円

三期目の保管料: 15 × 100円 = 1500円

合計保管料: 1000円 + 1500円 + 1500円 = 4000円

このように、三期制では在庫の入出庫のタイミングを考慮して、各期ごとに保管料を算出します。計算方法を正確に理解することで、適切なコスト管理が可能になります。

三期制の計算方法は、在庫の変動が大きい場合や、頻繁に入出庫が発生する場合に適しています。しかし、計算が複雑になるため、しっかりとデータを管理し、正確な在庫数を把握することが重要です。

三期制の計算方法を理解することで、自社の物流コストを効果的に管理し、最適な物流アウトソーシングの選択が可能になります。次のセクションでは、三期制のメリットとデメリットについて詳しく解説します。

※便宜上、この記事では二期制と一期制の料金計算方法は割愛します。

三期制のメリット・デメリット

倉庫保管料の計算方法には様々な種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。自社の物流ニーズに最適な計算方法を選ぶためには、それぞれの特徴を理解し、比較することが重要です。ここでは、三期制のメリット・デメリットを再度確認し、自社に合う保管料の選び方について詳しく解説します。

三期制は特に在庫の動きが頻繁な場合に適しており、変動費として保管料を管理することができます。しかし、その一方で入出庫のタイミングや頻度によってはコストが増加する可能性もあります。以下に、三期制のメリットとデメリットを再度詳しく見ていきます。

メリット

保管料を変動費として管理可能

在庫の動きに応じた費用管理ができ、実際の業務に即したコスト反映が可能です。これにより、過剰な在庫を避け、効率的な在庫管理が実現できます。

入出庫頻度が少ない場合には、保管料を抑えることができ、在庫の回転率を向上させることが可能です。

短期間での費用算出が可能

一か月を三つの期間に分けることで、短期間ごとの在庫動向を把握しやすくなり、迅速な経営判断が可能です。

詳細なコスト分析が可能になり、適切な在庫補充や販売戦略の策定に役立ちます。

デメリット

入庫タイミングによる請求対象

期内のどのタイミングで入庫しても同じく保管料が発生するため、保管日数が異なる場合でも同じ料金がかかります。

入庫タイミングを工夫しなければ、効率的な在庫管理が難しくなることがあります。

入出庫頻度が多いとコストが増加

入庫数や期末在庫数が基準となるため、入出庫が頻繁な場合は保管料が高くなる可能性があります。

特に在庫の回転が早いビジネスモデルでは、他の料金形態と比べて割高になることがあります。

複雑な計算と管理が必要

三期制は計算が複雑で、在庫データの正確な把握が求められます。

ミスを防ぐために、システムの導入や専門知識が必要となる場合があります。

自社に合う保管料の選び方

自社に最適な保管料形態を選ぶためには、以下のポイントを考慮することが重要です。

商材の特性を考慮する

高価格帯商品や低頻度出庫商品

高価格帯の商品や出庫頻度が低い商品の場合、三期制が適しています。在庫の動きが少ないため、変動費として保管料を管理でき、コストを抑えることができます。

低価格帯商品や高頻度出庫商品

逆に、低価格帯の商品や出庫頻度が高い商品の場合、「坪数×坪単価」の料金形態が適しています。頻繁な入出庫がある場合でもコストが固定されるため、保管料の予測がしやすくなります。

在庫の入出庫頻度を考慮する

頻繁な入出庫がある場合

在庫の回転が速く、頻繁に入出庫が行われる場合は、「坪数×坪単価」の料金形態が有利です。この料金形態では、入庫数や出庫数に関係なく、一定の保管料が発生します。

入出庫が少ない場合

入出庫頻度が少ない場合は、三期制の方がコストを抑えやすくなります。保管料が在庫の動きに応じて変動するため、無駄なコストをかけずに済みます。

短期間での在庫管理が必要か

細かな在庫管理が必要な場合

三期制は、一か月を三つの期間に分けて在庫を管理するため、短期間での在庫動向を詳細に把握することができます。迅速な経営判断が求められる場合には、三期制が有利です。

長期間での在庫管理が中心の場合

一期制や二期制は、長期間での在庫管理に適しています。計算がシンプルであり、月全体の在庫動向を把握しやすいため、長期間の在庫管理を重視する企業に向いています。

自社の物流業務に最適な保管料形態を選択するためには、三期制、二期制、一期制の各メリットとデメリットを十分に理解し、自社の商材特性や在庫管理のスタイルに合わせて選ぶことが重要です。具体的には、高価格帯で在庫の動きが少ない商品には三期制が適し、低価格帯で頻繁に出庫が発生する商品には「坪数×坪単価」の料金形態が適しています。また、短期間での在庫管理が求められる場合には三期制、長期間での在庫管理が中心の場合には一期制や二期制を選ぶと良いでしょう。

EC対応の物流会社と料金形態

そもそも、ECの発送業務を請け負う物流会社では「三期制」ではなく、「坪数×坪単価」の料金形態を採用していることが多いです。

それは、EC物流の保管方法として「棚」を用いることが多いためです。EC物流は商品1点単位でピッキングするため、作業効率を考えると「ケース保管(パレット保管)」より「ピース保管(棚保管)」のほうが適しています。

ECビジネスの成功には、効率的な物流システムが欠かせません。特に、EC対応の物流会社を選ぶ際には、料金形態をしっかり理解することが重要です。ここでは、EC対応の物流会社が採用する料金形態とその特徴について詳しく解説します。

坪数×坪単価の料金形態

坪数×坪単価の概要

「坪数×坪単価」の料金形態は、物流倉庫の床面積を基準にして保管料を算出する方法です。この方法では、使用する床面積に対して一定の単価を掛け合わせて保管料を計算します。EC対応の物流会社では、この料金形態が一般的に採用されています。

EC物流におけるメリット

コストの予測が容易

坪数×坪単価の料金形態では、使用する床面積が固定されるため、保管料の予測が容易です。これにより、物流コストを事前に把握しやすくなります。

特に、在庫の入出庫が頻繁であっても、保管スペースが変わらない限り保管料が一定であるため、コスト管理がシンプルになります。

スペースの有効活用

EC物流は、商品1点単位でピッキングすることが多いため、棚を使用して保管することが一般的です。棚を使うことで、限られた床面積を効率的に活用できます。

床面積に対して適切な棚配置を行うことで、保管効率が向上し、物流業務全体の効率化が図れます。

作業効率の向上

商品の入出庫が棚単位で行われるため、ピッキング作業の効率が向上します。これにより、出荷作業が迅速に行われ、顧客満足度の向上につながります。

ピッキング効率が上がることで、人件費の削減や作業時間の短縮が可能になります。

坪数×坪単価のデメリット

スペース利用の制約

使用する床面積に対して料金が発生するため、スペースの無駄遣いが直接コストに影響します。効率的なスペース利用が求められます。

在庫が増減するたびにスペースを再配置する必要がある場合、管理が煩雑になることがあります。

保管スペースの確保が必要

坪数×坪単価の料金形態では、あらかじめ一定の保管スペースを確保しておく必要があります。急な在庫増減に対応しづらいことがあります。

在庫が急激に増える場合や季節商品などの波動が大きい場合には、柔軟なスペース管理が求められます。

棚保管とパレット保管の違い

EC物流においては、商品の保管方法として「棚保管」と「パレット保管」の二つが一般的です。それぞれの違いと適用場面について説明します。

棚保管

棚保管は、商品を棚に配置して保管する方法です。小型商品や多品種少量の商品に適しています。EC物流では、ピッキング作業が多いため、この方法がよく使われます。

メリット

効率的なピッキング

棚から直接商品を取り出せるため、ピッキング作業が迅速に行えます。これにより、出荷スピードが向上します。

スペースの有効利用

棚を使うことで、垂直方向のスペースも有効に活用でき、限られた床面積を効率的に使うことができます。

デメリット

初期設置コスト

棚の設置に初期投資が必要です。また、棚の配置や高さの調整には計画が必要です。

商品管理の複雑さ

多品種少量の商品を管理するため、商品管理が複雑になることがあります。特に、商品の配置や在庫管理には細心の注意が必要です。

パレット保管

パレット保管は、商品をパレットに積んで保管する方法です。大量の商品を一度に保管する場合や、大型商品の保管に適しています。

メリット

大量保管が可能

一度に大量の商品を保管できるため、在庫管理が比較的簡単です。大量の商品を効率的に扱うことができます。

簡単な移動

フォークリフトなどを使ってパレットごと移動できるため、入出庫作業が効率的です。

デメリット

スペース効率の低さ

パレットは棚に比べてスペース効率が低いため、限られた床面積を有効に活用することが難しくなります。

商品へのアクセスの難しさ

ピッキング作業が棚保管に比べて時間がかかるため、出荷スピードが遅くなることがあります。

EC対応の物流会社を選ぶ際には、料金形態と保管方法の違いをしっかり理解することが重要です。「坪数×坪単価」の料金形態は、コストの予測が容易であり、スペースを有効活用できる点がメリットです。また、棚保管とパレット保管の違いを理解し、自社の商品特性や物流ニーズに合わせて最適な方法を選択することが求められます。

倉庫保管料以外の物流コスト

倉庫保管料は物流コストの一部に過ぎません。実際の物流業務にかかるコストは多岐にわたり、総合的なコスト管理が求められます。ここでは、倉庫保管料以外にかかる主な物流コストについて詳しく解説します。

入荷・入庫・棚入れ

商品の入荷から倉庫内に配置するまでのプロセスにはさまざまなコストが発生します。これらのコストは、商品の種類や量、物流会社の作業効率によって変動します。

入荷作業費用

商品が倉庫に到着した際の検品、受け取り、記録などの作業にかかる費用です。

棚入れ作業費用

商品を倉庫内に移動し、指定された棚に配置するための費用です。この作業にはフォークリフトや作業員の時間が含まれます。

検品・セット組

商品が倉庫に到着した後、検品作業が行われます。また、複数の商品を組み合わせてセットにする作業も発生します。これらの作業には以下のコストがかかります。

検品費用

商品の数量や品質を確認するための費用です。不良品の発見や欠品の確認などが含まれます。

セット組作業費用

複数の商品をセットにして販売する場合、その組み立て作業にかかる費用です。特にギフトセットやプロモーション用のセット商品に適用されます。

在庫管理

在庫管理は、商品の数量や状態を把握し、適切な在庫レベルを維持するための作業です。これにはシステムの導入やデータの管理が含まれます。

システム利用費用

在庫管理システム(WMS)の利用料や、システム導入にかかる費用です。

データ管理費用

在庫データの更新、監視、分析にかかる費用です。適切な在庫レベルを保つための重要な作業です。

帳票発行

商品の出荷や入荷に伴い、さまざまな帳票が発行されます。これには、請求書や納品書、出荷指示書などが含まれます。

帳票発行費用

帳票の作成、印刷、発行にかかる費用です。電子化されている場合でも、システム利用料がかかります。

ピッキング・流通加工・梱包

商品を出荷する際のピッキング作業や、流通加工、梱包作業も大きなコスト要素です。これらの作業は、商品の種類や出荷量によって異なります。

ピッキング費用

商品を棚から取り出し、出荷準備を行う作業にかかる費用です。効率的なピッキングシステムを導入することでコスト削減が可能です。

流通加工費用

商品のラベル貼りやタグ付け、再包装などの加工にかかる費用です。特にブランド商品やプロモーション商品に適用されます。

梱包費用

商品を出荷するために梱包する作業にかかる費用です。梱包材の費用や、梱包作業の人件費が含まれます。

出荷

商品の出荷には、配送業者への引き渡しや、配送先への発送手続きなどが含まれます。これには以下のコストがかかります。

配送費用

配送業者に支払う送料です。配送距離や荷物のサイズ、重量によって料金が変動します。

出荷作業費用

商品の引き渡しや、配送ラベルの貼付、出荷確認作業にかかる費用です。

返品処理

ECビジネスでは、返品処理も重要な作業の一つです。返品された商品の検品や再販売準備、廃棄などの作業が発生します。

返品検品費用

返品された商品の状態を確認し、再販売可能かどうかを判断するための費用です。

返品再梱包費用

再販売可能な商品の再梱包作業にかかる費用です。

廃棄処理費用

再販売不可能な商品の廃棄処理にかかる費用です。

棚卸

定期的な棚卸は、在庫の正確な状況を把握するために必要です。棚卸作業には、在庫の数え直しやデータの照合などが含まれます。

棚卸作業費用

在庫の数え直しやデータ照合にかかる費用です。特に大量の商品を扱う場合、棚卸作業は大きなコスト要素となります。

倉庫保管料以外にも、物流業務にはさまざまなコストがかかります。これらのコストを総合的に管理し、効率化することが、物流コスト削減の鍵となります。物流会社を選ぶ際には、保管料だけでなく、全体の物流コストを考慮し、トータルコストで検討することが重要です。

物流会社の選定にあたっては、提供されるサービスの質や効率性も重視しましょう。例えば、効率的なピッキングシステムを導入している物流会社や、返品処理の迅速さを売りにしている会社を選ぶことで、総合的な物流コストの削減が可能になります。

物流会社の選び方

物流会社を選ぶ際には、単に価格だけでなく、提供されるサービスの質や効率性、トータルコストを考慮することが重要です。適切な物流会社を選ぶことで、物流コストの削減や業務の効率化を実現することができます。ここでは、物流会社を選ぶ際のポイントについて詳しく解説します。

トータルコストで検討する

保管料だけでなく総合的なコストを把握する

物流会社を選ぶ際に重要なのは、保管料だけでなく、入荷、出荷、在庫管理、ピッキング、流通加工、返品処理、棚卸など、すべての物流業務にかかるトータルコストを把握することです。これにより、実際の物流コストを正確に評価することができます。

入荷・入庫作業費: 商品の受け取りや棚入れにかかる費用。

検品・セット組費: 商品の品質確認やセット商品の組み立てにかかる費用。

在庫管理費: 在庫のデータ管理やシステム利用料。

ピッキング・梱包費: 商品の取り出しや梱包にかかる費用。

出荷費用: 配送業者への送料や出荷作業の費用。

返品処理費: 返品された商品の検品や再梱包、廃棄にかかる費用。

棚卸費用: 定期的な在庫確認やデータ照合にかかる費用。

総合的なコスト評価の重要性

物流業務は多岐にわたるため、一部のコストだけを評価しても全体像をつかむことはできません。総合的なコストを評価することで、隠れたコストや予期せぬ費用を事前に把握し、適切なコスト管理が可能になります。

サービスの質を重視する

提供されるサービス内容を確認する

物流会社を選ぶ際には、提供されるサービスの質を重視することが重要です。以下の点を確認しましょう。

効率的なピッキングシステム: 迅速な出荷作業が可能かどうか。例えば、バーコードスキャニングや自動ピッキングシステムを導入しているかどうか。

在庫管理システム(WMS): 在庫のデータ管理が正確に行われているか。リアルタイムで在庫状況を把握できるシステムが導入されているかどうか。

返品処理の迅速さ: 返品された商品の検品や再梱包、廃棄が迅速に行われるかどうか。

カスタマーサポート: 問い合わせやトラブル対応が迅速かつ丁寧に行われるかどうか。

適切なサービスレベルの選定

自社のニーズに合ったサービスレベルを提供できる物流会社を選ぶことが重要です。例えば、出荷スピードが重要なECビジネスの場合、迅速なピッキングや配送手配ができる物流会社が適しています。

物流ネットワークの充実度

全国的な配送網を持つか

物流会社が全国的な配送網を持っているかどうかを確認しましょう。特に、地方への配送が多い場合や、複数の拠点から出荷する必要がある場合は、全国的なネットワークを持つ物流会社が有利です。

地域カバー率: 全国の主要都市や地方を含めた広範なエリアをカバーしているか。

配送スピード: 配送スピードが速く、指定日に確実に届けられるかどうか。

国際物流対応

自社の商品を海外にも発送する場合は、国際物流に対応しているかどうかも重要です。国際物流に強みを持つ物流会社は、通関手続きや海外拠点での保管・配送もスムーズに行えます。

柔軟な対応力

カスタマイズ可能なサービス

自社のビジネスモデルに合わせて、柔軟にサービスをカスタマイズできる物流会社を選びましょう。例えば、季節商品のピーク時には保管スペースを拡大する、プロモーション期間中には特別な流通加工を行うなどの対応が可能な会社が望ましいです。

イレギュラー対応

突発的なトラブルや急な注文増加に対して柔軟に対応できるかどうかも重要です。迅速に対応してくれる物流会社は、ビジネスの信頼性を高めることができます。

コストだけで選ばない

価格だけで判断しない

物流会社を選ぶ際には、価格だけで判断しないようにしましょう。価格が安くても、サービスの質が低かったり、追加費用が発生したりすることがあります。

隠れたコストの有無: 見積もりに含まれていない隠れたコストがないか確認しましょう。例えば、追加の保管料や特別な作業にかかる費用などです。

サービスの一貫性: 価格が安くても、サービスの一貫性や信頼性が低ければ、結果的にコストが増えることがあります。

長期的なパートナーシップを考慮する

物流はビジネスの基盤となる重要な部分です。短期的なコスト削減だけでなく、長期的なパートナーシップを考慮して、信頼できる物流会社を選ぶことが重要です。

物流会社の選び方について、保管料だけでなく総合的なコストを考慮し、提供されるサービスの質や効率性、物流ネットワークの充実度、柔軟な対応力などを重視することが重要です。価格だけで判断せず、長期的なパートナーシップを見据えて選定することで、物流コストの最適化と業務効率の向上を実現できます。

まとめ

この記事では、倉庫保管料の計算方法やその種類、物流会社の選び方について詳しく解説しました。これらの知識をもとに、自社の物流コストを最適化し、効率的な物流運営を目指しましょう。

倉庫保管料の計算方法には、一期制、二期制、三期制などがあります。それぞれの計算方法には独自の特徴があり、自社の物流業務に最適な方法を選択することが重要です。例えば、一期制は月初から月末までの在庫量を基に保管料を算出するシンプルな方法で、在庫の動きが少ない場合に適しています。二期制は一か月を二つの期間に分けて計算する方法で、冷蔵倉庫など特定の条件下で有効です。三期制は一か月を三つの期間に分けて計算する方法で、在庫の変動が多い場合や入出庫頻度が高い場合に適しています。

三期制では、入庫数、出庫数、期末在庫数を正確に把握し、各期ごとに保管料を算出します。これにより、在庫の動きを細かく管理し、保管料を変動費として扱うことができます。しかし、計算が複雑になるため、正確なデータ管理が必要です。

自社に最適な保管料形態を選ぶためには、商材の特性や在庫の入出庫頻度を考慮することが重要です。高価格帯で入出庫頻度が低い商品には三期制が適し、低価格帯で頻繁に出庫が発生する商品には「坪数×坪単価」の料金形態が適しています。総合的なコスト評価を行い、最適な方法を選択しましょう。

ECビジネスでは、物流会社の選定がビジネスの成否を左右します。「坪数×坪単価」の料金形態はコスト予測が容易であり、棚保管は小型商品や多品種少量の商品に適しています。物流ネットワークの充実度や柔軟な対応力も考慮し、最適な物流会社を選びましょう。

物流業務には、入荷・入庫、検品・セット組、在庫管理、帳票発行、ピッキング・流通加工・梱包、出荷、返品処理、棚卸など、さまざまなコストが発生します。これらを総合的に管理し、効率化することで、物流コストの削減を実現できます。

物流会社を選ぶ際には、価格だけでなく、提供されるサービスの質やトータルコスト、物流ネットワークの充実度、柔軟な対応力などを重視することが重要です。価格が安くても、サービスの質が低かったり、隠れたコストが発生したりすることがあるため、総合的に評価しましょう。長期的なパートナーシップを考慮して、信頼できる物流会社を選ぶことが成功の鍵です。

倉庫保管料や物流コストの管理は、ECビジネスの運営において非常に重要な要素です。この記事を参考にして、最適な物流戦略を構築し、ビジネスの成長を支える基盤を作り上げてください。物流コストの最適化と業務効率の向上を実現することで、競争力のあるビジネスを展開していきましょう。

弊社トミーズコーポレーションは物流実績25年の物流会社です。ECに特化したクラウドWMS「BEELOGI(ビーロジ)」を導入していることから、EC物流に自信があります。

流通加工はもちろん、ECの撮影代行も承っております。お気軽にお問合せください。

EC物流の業務委託なら大阪のトミーズコーポレーション