発送代行とは?業務委託する際に気を付けるポイント

「発送業務が追いつかない」「在庫の保管スペースが足りない」――そんなお悩みをお持ちではありませんか?

EC市場の急成長により、迅速かつ正確な配送体制の構築は企業の大きな課題となっています。そこで注目されているのが、物流のプロに出荷作業を委託できる「発送代行」です。

本記事では、発送代行の基礎知識やメリット・業者選定のポイントをわかりやすく解説します。

目次

発送代行とは

発送代行とは、自社の商品を顧客(取引先やエンドユーザー)に送るための梱包や出荷、配送業務を専門に請け負うサービスです。

このサービスを利用すれば、物流のプロフェッショナルに作業を任せることで、効率的な発送体制を構築できます。

現代のビジネス環境では、迅速かつ正確な配送が求められており、特にオンライン販売の拡大に伴い、物流の効率化は企業の競争力を左右する重要な要素となっています。

発送代行業者に委託することで、物流コストの削減や業務効率化が実現し、企業は企画やマーケティングなどのコア業務に集中できるようになります。

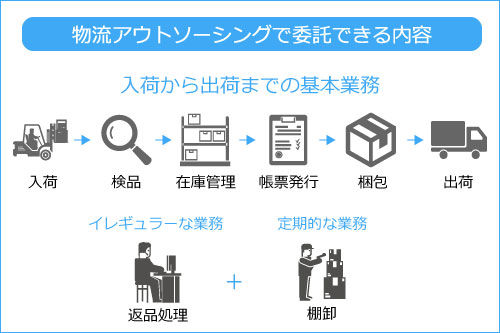

発送代行業者に依頼できる業務

発送代行では、商品の入荷から出荷・返品まで、以下のような物流業務を一括して委託できます。

入荷、入庫、棚入れ

倉庫への受け入れと保管場所への配置。欠品や過剰在庫の防止に効果的です。

検品、セット組

商品の状態確認やセット商品の組み立て。品質維持につながります。

在庫管理

数量・状態を正確に管理し、在庫精度や回転率を向上させます。

帳票発行

納品書やラベルなど、出荷に必要な書類を作成します。

ピッキング、流通加工、梱包

注文に応じた商品取り出しや加工、適切な梱包を行います。

出荷

運送会社への引き渡しまでを一括で対応します。

返品処理・棚卸

返品商品の確認・再入庫や、定期的な在庫確認を行い、精度を保ちます。

これらに加えて、顧客対応やデータ管理などの付帯業務も業者によって対応可能です。発送代行は、煩雑な物流業務をまとめて任せられる頼れるパートナーとなります。

「イメージが湧かない……」という方は、以下の記事で詳しく解説しているので、ご覧ください。

発送代行が求められる理由

発送代行が求められる理由は、主に「EC市場の拡大」と「人材不足」という二つの大きな理由があります。

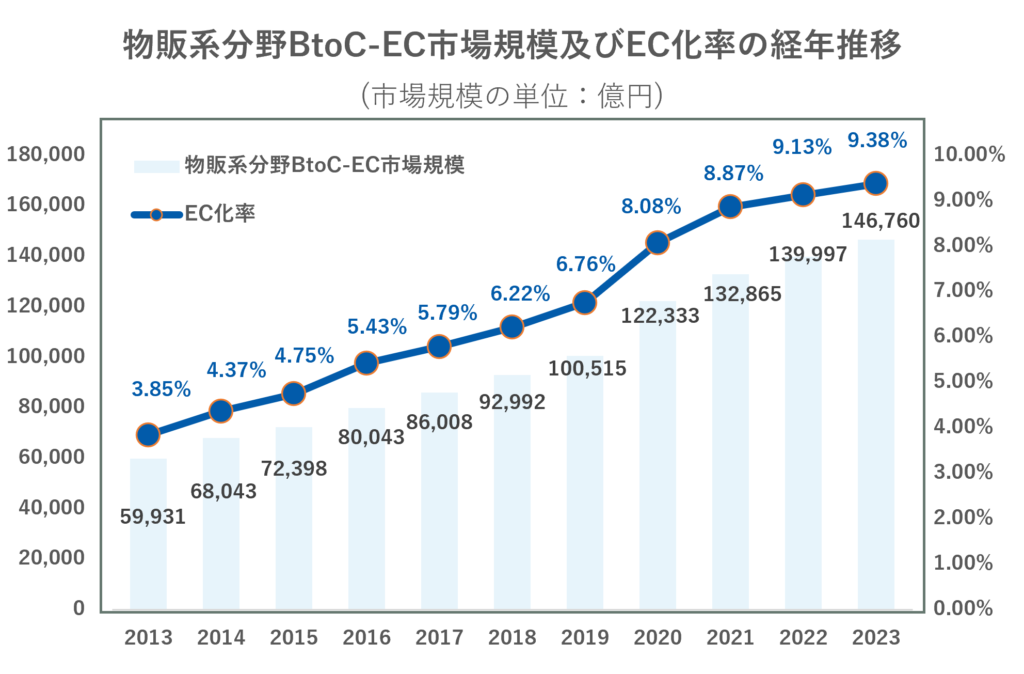

EC市場の拡大

経済産業省が2024年9月に発表した電子商取引に関する市場調査を見てもわかる通り、インターネットの普及と共に、近年ではネット通販ビジネスが盛んになったことにより、「BtoC物流(一般消費者向けの物流)」でも利用されるようになったのです。

特に、自社では日々の発送業務が追い付かないと感じるEC事業者にとって、発送代行は欠かせない存在となっています。発送代行を利用することで、企業は商品を迅速かつ正確に顧客に届けることができ、顧客満足度を高めることができます。

人材不足

少子高齢化やグローバル化の影響で、物流業界では人材不足が深刻化しています。特に繁忙期には一時的に大量の人手が必要となり、人材確保が大きな課題となっています。

こうした状況を受け、企業が発送代行を利用するケースが増えています。発送代行業者に委託することで、人材不足の問題を解消し、効率的な物流運営を実現できます。

現代のビジネス環境では、発送代行は企業の成長と競争力強化を支える重要な手段となっています。

発送代行の5つのメリット

発送代行サービスを活用することで、以下のようなメリットがあります。

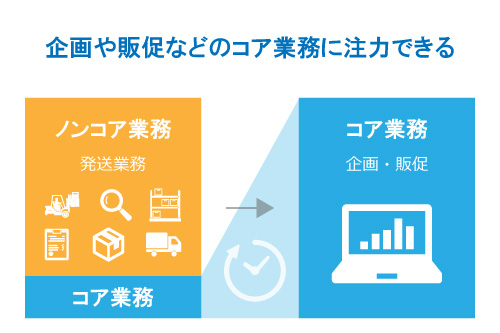

企画や販促などのコア業務に注力できる

在庫は代行業者の倉庫で管理されるため、社内スペースを有効活用できます。在庫精度も向上し、業務負担の軽減につながります。

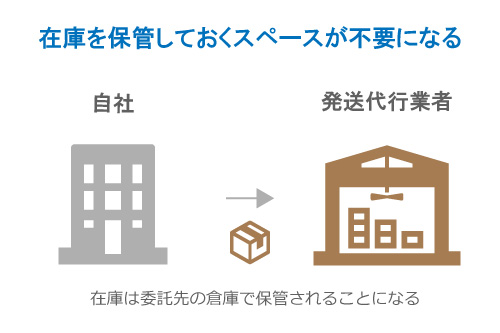

在庫を保管しておくスペースが不要になる

発送代行を利用することで、自社で在庫を保管するスペースが不要になります。

在庫は委託先の倉庫に保管されるため、自社のスペースを他の用途に有効活用できるようになります。

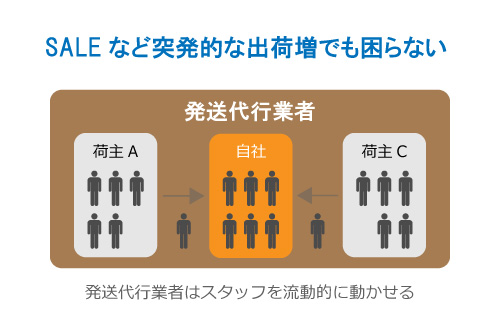

プロモーションやSALEなど突発的な出荷増でも困らない

SALEやプロモーションで出荷件数が急増しても、柔軟な人員体制とノウハウでスムーズに対応可能です。

誤出荷が減るなど物流品質が向上する

WMS(倉庫管理システム)を活用した管理により、人的ミスが減り、安定した物流品質が確保されます。

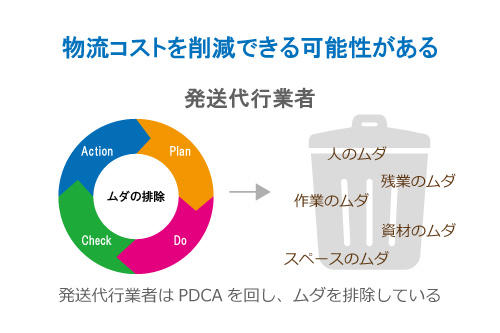

物流コストを削減できる可能性がある

作業のムダを減らし、大量の荷物をまとめて扱うことで、配送料や人件費をおさえることができ、結果的に全体のコスト削減につながります。

発送代行の3つのデメリット

発送代行には多くのメリットがありますが、以下のような注意点もあります。

自社に物流のノウハウが蓄積されにくい

業務を外部に委託するため、現場の知識や経験が社内に残りにくくなります。

将来の内製化や業者との交渉で不利になる恐れがあるため、社内研修や知識の維持も重要です。

個人情報や機密情報が流出するリスクがある

発送代行では、お客様の名前や住所などの大切な情報を業者に預けることになります。

そのため、情報をしっかり守れる体制があるかどうかが、安心して任せられるかどうかのポイントになります。

業者を選ぶときは、「データの暗号化」「情報へのアクセス制限」「スタッフへの教育」など、セキュリティ面の取り組みも忘れずにチェックしましょう。

発送代行業者のルールに則る必要がある

出荷時間・作業手順など、業者側の運用ルールに合わせる必要があるため、自社業務とのズレが生じる場合があります。

事前に業務フローの適合性をよく確認し、必要に応じて調整できる業者を選ぶことが大切です。

このように、発送代行を活用する際は、「任せきり」にせず、リスクへの備えと相互理解がカギとなります。

発送代行業者に業務委託する費用

これらは業者によって構成や価格が異なり、「コミコミ価格」に見えても実際には追加費用が発生することもあります。

費用構成を正しく理解しておくことで、「思ったより高かった……」というトラブルを防ぐことができます。

業者を比較する際には、内訳の透明性・自社のニーズに合った柔軟な対応が可能かどうかを確認することが重要です。

発送代行業者に業務委託するタイミングは?

では一体、どんなタイミングで業務委託を検討すればよいでしょうか。

ここでは、業務委託を検討するタイミングとして、以下の3つを解説します。

日々の発送業務が追い付かない

日々の発送業務が追い付かなくなったら、すぐに業務委託を検討しましょう。発送が遅れると、顧客からクレームが来るかもしれません。特にECの場合、ショップや商品のレビュー(顧客からの評価)が悪くなってしまうと、今後の売上に悪影響を及ぼしてしまいます。また、発送の遅れはブランドイメージの低下にもつながります。

BtoBの場合は、これまで取引先との間で築いてきた信頼が失われてしまう恐れがあります。納期を守れないことが原因で、重要な取引先を失うリスクもあります。こうした問題を回避するためにも、発送代行を活用して安定した発送体制を構築することが重要です。

在庫管理に課題を感じる

在庫管理に課題を感じたときも、業務委託を検討するタイミングです。在庫管理が正しくできていないと、発送業務に支障をきたします。例えば、「商品が見つからない」「在庫が足らない」といった状況では、発送が遅れてしまいます。納期に間に合わなければ、顧客を満足させることはできません。

在庫の不一致や管理ミスは、在庫回転率の低下やデッドストックの増加を招く可能性もあります。これにより、資金繰りが悪化することもあります。発送代行業者に委託することで、在庫管理の精度が向上し、効率的な在庫運用が可能になります。

発送コストが利益を圧迫している

発送コストが利益を圧迫しているなら、業務委託することで解消できる可能性があります。発送代行業者は物流のプロであり、効率的に発送業務をこなすことができます。自社での発送コストを正確に把握し、無駄なコストがかかっていないかを確認することが重要です。もし、自社でのコスト管理が難しい場合、倉庫代、人件費、梱包資材費、運送費などから、発送1件あたりの費用を算出してみましょう。

発送代行業者は、たくさんの荷物をまとめて発送しているため、運送会社と安い料金で契約できることが多いです。

その分、配送料などのコストをおさえることができ、自社で発送するよりも費用が安くなる場合もあります。

発送代行業者に業務委託する際の3つの注意点

ホームページの情報だけで選ばない

実際のサービス品質や現場体制は、Web上の情報だけでは判断できません。

倉庫の見学や実績の確認、他社のレビューも参考にしましょう。

価格が安いという理由だけで選ばない

安価な業者は、対応力や品質面で不安がある場合も。

自社のニーズに対し、柔軟かつ安定した対応ができるかを重視しましょう。

見積書を信じすぎない

見積はあくまで一時点の仮単価。将来的なコスト変動やオプション費用の有無も確認し、

内容に疑問があれば契約前にしっかり交渉を行うことが大切です。

失敗しない発送代行業者の選び方

それでは、失敗しないために5つのポイントを紹介します。

実績から選ぶ

まず、発送代行業者の実績を確認しましょう。

発送代行業者と一口に言っても、業者によって得意分野が異なるためです。

たとえば、「取扱商材」によって発送代行業者に求めるものは異なります。

また、発送代行業者によって得意とする「保管方法」が異なります。

基本的にBtoBだとケース保管になり、BtoCだと棚保管になるので、そもそもの仕組みが異なるのです。

さらにECの場合、各種ECシステムとの連携が必要になります。

発送代行業者によって導入しているWMS(倉庫管理システム)が異なるため、自社が求めるECシステムと連携できるか確認しましょう。

倉庫を見学する

契約前に実際の現場(物流倉庫)が見学可能な発送代行業者もあります。

業者選びで失敗しないためには、倉庫見学は必須です。

ホームページが整っていても、現場が整理されていない場合は誤出荷や異物混入などのミスが発生しやすくなります。

発送代行は、自社の商品という大切な資産を第三者に預けるサービスです。そのため、品質管理が徹底されているかを「目」で確認することが必要です。

また、スタッフの働きぶりや教育体制もチェックしましょう。私語が多い現場や整理整頓が行き届いていない倉庫では、高い物流品質を期待できません。

発送代行業者を選ぶ際は、システムや設備だけでなく、現場の管理体制とスタッフ教育が行き届いているかを見極めることが重要です。

発送の指示方法やルールを確認する

急ぐあまり、焦って契約してしまう方もいますが、あとでトラブルに発展する恐れがあるので、先に詳細を確認するようにしましょう。特に、「入出荷指示の方法」や「当日出荷の締切時間」など、実際のオペレーション部分の認識が異なると、業務レベルで問題が出てきます。

最悪の場合、数日で発送代行業者を乗り換えなければいけなくなることもあります。そうなれば、在庫を他の倉庫に移す費用など、本来かからなかった無駄な費用が発生してしまいます。業務を円滑に進めるためには、事前に詳細なルールや指示方法を確認し、双方の理解を一致させることが重要です。

保管や出荷キャパシティーを確認する

物流のプロに委託するということで、自社以上のパフォーマンスを期待するのは当然です。しかし、商品の保管数や出荷キャパシティーが予想以上に低かったらどうでしょうか。「こんなはずじゃなかったのに……」と後悔することになります。委託時点の在庫数や出荷件数だけを頼りに業者を選ぶのではなく、最低でも1年後の数字を予測して、それに耐えうる業者を選定するようにしましょう。

将来的なビジネスの成長を見越したキャパシティーの確認が必要です。例えば、セールやプロモーション時の急激な出荷増加にも対応できるかどうかを確認しておくことが重要です。

実際の請求シミュレーションを提案してもらう

見積書に記載された作業単価だけで請求金額を算出してはいけません。発送代行業者の中には、こちらが作業料金に含まれていると認識しているものでも、「オプション扱い」としている場合があります。そのため、あとになって見積書からは全然想像つかない金額を請求されることもあります。

一番良いのは、見積りと同時に、実際の請求金額をシミュレーションしてもらうことです。そのシミュレーションを前提に話し合いを進めることで、双方の認識を限りなく近づけることができます。例えば、定期的な在庫棚卸しや特定の梱包材の使用など、細かな点についても確認し、予想される費用を具体的に把握しておくことが大切です。

発送代行業者を選ぶ際には、これらのポイントをしっかりと押さえ、自社のニーズに最適なパートナーを見つけることが重要です。しっかりとした準備と調査を行うことで、発送代行を最大限に活用し、ビジネスの成長を支える強力な物流体制を構築することができます。

発送代行なら弊社トミーズコーポレーションにお任せ

トミーズコーポレーションは、29年の物流実績と最新システムを活用し、貴社のビジネスを物流面から強力に支援します。

アパレル・雑貨など多様な業種に対応可能。

Amazon・楽天・Shopifyなどとの連携がスムーズ。社内SEによる基幹システム対応も可能です。

在庫を正確に把握し、効率よく出荷することで、売りのチャンスを逃さず、無駄なコストも減らせます。

検品・補修・X線検査に加え、スタジオ完備で物撮りにも対応可能。

関空や南港に近い立地を活かし、スピーディーな出荷が可能。翌日配送に対応できるエリアも広がります。

拠点の集約/分散など、貴社に最適な物流戦略を共に考えます。

発送代行業者を選ぶ際には、実績やシステムの導入状況、立地条件などを総合的に考慮することが重要です。お気軽にご相談ください。お客様の物流課題に合わせた柔軟なご提案をさせていただきます。

まとめ

発送代行は、梱包や配送といった物流業務を専門業者に委託することで、業務負担の軽減・品質向上・コスト削減を実現できるサービスです。

メリットが多い一方で、セキュリティや業者ルールへの対応といった注意点もあるため、導入時には費用や体制を事前にしっかり確認することが重要です。

業者を選ぶ際は、実績・取扱商材・倉庫環境・対応力などを総合的に比較し、自社の成長に合わせたパートナーを見つけましょう。

トミーズコーポレーションでは、29年の実績とシステムを活かした物流体制で、企業の成長を力強くサポートいたします。

発送代行に関するご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。