【プロが解説】倉庫の棚卸とは?目的や効率化させる方法など

「棚卸(たなおろし)ってよく聞くけど、じつはイマイチ分かっていない……」とお悩みではありませんか?

棚卸は、税務調査の対象になることもあり、在庫を持つ事業者にとっては避けて通れない大切な作業です。しかし、「面倒だな」「時間がかかるな」と感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、棚卸の基礎知識とともに、棚卸を効率化させるための方法についても解説します。この方法を取り入れることで、時間と手間をぐっと減らし、日々の業務をスムーズに進められるようになりますよ。

目次

棚卸しとは

棚卸とは、簡単に言うと、在庫を数える作業のことです。しかし、棚卸は単に数を確認するだけではなく、企業の正確な在庫管理や経営判断にとって非常に重要な役割を果たします。

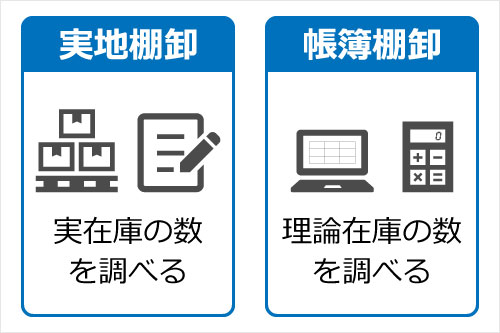

実地棚卸

実地棚卸とは、実際に存在する在庫(実在庫)を、目で見て手で数えながら品質や数量を確認する作業です。たとえば、倉庫や店舗にある商品や資材を一つひとつ確認し、実際の数が帳簿と一致しているかを調べます。

一般的に「倉庫の棚卸」と言えば、この実地棚卸を指します。実地棚卸は、商品や在庫の状態を直接確認できるため、損傷品や不良品の発見にも役立ちます。ですが、手作業で行うため時間がかかりやすく、作業の効率化が求められる場面も多いのが現実です。

帳簿棚卸

帳簿棚卸とは、在庫管理表やシステム上のデータを基に、仕入れた商品から販売済みの商品を差し引いて残りの数を算出する方法です。こちらは、帳簿上の在庫を管理するプロセスであり、理論上の在庫数(理論在庫)を把握します。

帳簿棚卸は、日常的な在庫の管理に役立ちますが、実際の在庫がどれだけあるのかまでは把握できません。実地棚卸と組み合わせることで、正確な在庫状況が把握でき、在庫差異が生じた場合には原因を突き止めるための重要な手がかりとなります。したがって、実在庫と理論在庫を併せて確認することが、効率的な在庫管理の基本となるのです。

棚卸の3つの目的

ここからは、なぜ棚卸をする必要があるのか、具体的な3つの目的を解説します。この棚卸作業を効率化することで、経営の透明性が向上し、業務の無駄を削減することができます。

正確な利益を知る

まず、企業であれば「決算」がありますよね。決算は、一定期間の損益を把握し、決算日時点における資産、負債、純資産の状況を確定するための重要なプロセスです。棚卸はこの決算時に、企業の在庫を正確に把握するために必要不可欠な作業です。

在庫は企業にとって、れっきとした資産です。簡単に言うと、どれだけの資産が手元に残っているのかを調べるために棚卸を行います。効率的に棚卸を実施することで、正確な利益を短時間で把握でき、決算作業の負担を軽減することができます。

経理的に詳しく説明すると、「利益」を確定するには、「売上」から「売上原価」を引く必要があります。

売上 – 売上原価 = 利益

そして、この売上原価を算出するためには、以下のような計算式が必要です。

売上原価 = 期首商品棚卸高 + 当期商品仕入高 – 期末商品棚卸高

この計算式からわかるように、正確な売上原価を求めるためには、期末時点での棚卸を適切に行い、効率化することが重要です。棚卸が正確に行われることで、企業は利益を正しく計算し、経営判断に役立てることができます。

また、企業が販売目的で保有している商品、製品、原材料、仕掛品などを「棚卸資産」と呼ぶので、この用語も覚えておきましょう。

実地棚卸と帳簿棚卸で数量差異がないか調べる

本来、実地棚卸と帳簿棚卸で確認された在庫の数は一致するはずです。しかし、以下のような理由で在庫数が一致しないことがあります。

効率的な棚卸作業を実施することで、これらのミスを早期に発見し、迅速に修正することが可能になります。例えば、定期的に実地棚卸と帳簿棚卸を行うことで、数量差異を早めに検出し、正確な在庫情報を維持できます。もし在庫数に差異があった場合は、通常、実地棚卸の結果をもとに帳簿を修正し、正しい棚卸資産を計上します。

棚卸作業の効率化により、在庫差異の発見・修正がスムーズに進み、無駄な作業時間の削減とともに、正確なデータに基づく経営判断が可能になります。

実在庫の品質に問題がないか調べる

棚卸の時期や頻度は、企業の目的や在庫の状況によって異なります。たとえば、決算目的の棚卸であれば、基本的に「決算月(期末)」に「1回」行えば問題ありません。決算時には正確な在庫数を把握することが重要であり、そのデータを基に利益計算や財務報告が行われます。この一度の棚卸でも、しっかりと準備し効率的に進めることがポイントです。

しかし、在庫管理の精度を高め、日々の業務をより効率化させたい場合には、棚卸の頻度を増やすことを検討してみましょう。たとえば、半年に1回や四半期に1回などの定期的な棚卸を実施することで、在庫数のズレや問題が早期に発見でき、決算時の大きな修正を防ぐことができます。

特に、販売数や入荷数が多い企業では、頻繁な棚卸が在庫の正確性を維持するために効果的です。頻度を増やすことで、実在庫と帳簿上の在庫が常に一致しているか確認でき、在庫差異による損失や無駄なコストを削減することが可能です。

さらに、棚卸頻度を増やす際には、効率化のためにツールやシステムを活用することも大切です。たとえば、バーコードスキャナーや在庫管理システムを使用することで、棚卸作業を迅速かつ正確に進めることができます。これにより、短期間での棚卸もスムーズに実施でき、従業員の負担も軽減されるため、業務全体の効率化につながります。

棚卸の頻度を上げることで、常に最新の在庫情報を手に入れられるため、在庫の過不足を防ぎ、販売機会の損失を最小限に抑えることも可能になります。効率的な棚卸の計画を立て、企業全体の在庫管理を最適化していきましょう。

実地棚卸の方法

それではここから、実地棚卸の方法について詳しく解説します。実地棚卸の方法には、大きく分けて「タグ方式」と「リスト方式」の2つがあります。どちらの方法にもメリットとデメリットがあり、効率的な運用を考慮して選ぶことが重要です。

それぞれ解説します。

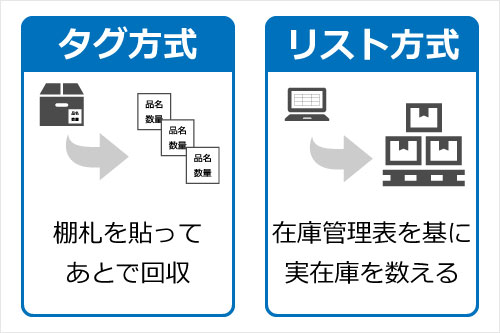

タグ方式

タグ方式では、担当者が「棚札」と呼ばれる伝票に数えた在庫の数量を記入し、それを現物に添付していきます。すべての在庫に棚札を貼り付けたあと、担当者がその棚札を回収し、最終的な集計を行います。

この方法のメリットは、目視確認がしやすく、作業漏れが発生しにくい点です。連番で管理された棚札を使用するため、もし棚札の回収漏れがあった場合でも、すぐに気づくことができます。また、目に見える形で在庫の数量を確認できるため、棚卸作業における不明点を減らすことができます。

しかし、その反面、タグ方式は手作業が多くなるため、効率化が課題となります。手間がかかることに加え、あくまで人間が目視で数える作業のため、数え間違いが発生する可能性があります。効率化を図るためには、タグ方式にバーコードやQRコードを組み合わせ、デジタル管理を取り入れることが有効です。これにより、手作業を減らしつつ、精度の高い棚卸が実現できます。

リスト方式

リスト方式は、あらかじめ在庫管理表やシステム上のデータを用意し、その帳簿と実在庫を照らし合わせて数量を確認する方法です。この方法は、既存のデータを基に作業を進めるため、比較的手間がかからないというメリットがあります。特に大量の在庫がある場合には、リスト方式が効率的に棚卸を進める手段となります。

しかし、リスト方式にもデメリットがあります。それは、在庫管理表に記載されていない在庫(未計上在庫)が棚卸の対象から漏れてしまうリスクです。管理システムが適切に機能していない場合や、データの更新が遅れている場合には、正確な棚卸ができず、在庫数にズレが生じる可能性があります。また、タグ方式と同様に、人間が目視で数えるため、数え間違いが発生する恐れもあります。

効率化の観点からは、リスト方式にデジタルツールを導入することで、正確かつ迅速な在庫管理が可能になります。たとえば、タブレットやスマートフォンを使用し、在庫データをリアルタイムで更新できるようにすれば、在庫差異を減らし、業務をより効率的に進めることができます。

棚卸しを正確かつ効率的に実施するための3つの方法

次に、棚卸を正確かつ効率的に行うための方法を3つご紹介します。これらの方法を取り入れることで、棚卸の負担を軽減し、業務全体の効率化を図ることができます。

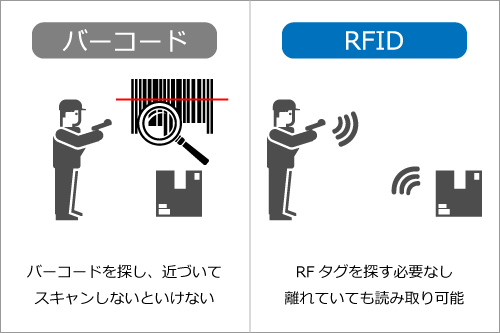

バーコード管理

バーコード管理とは、商品に貼り付けられた「バーコード」と「WMS(倉庫管理システム)」を利用する方法です。棚卸だけでなく、在庫管理全般の業務においても広く活用されています。

具体的には、バーコードをハンディーターミナル(業務用の携帯端末)でスキャンすることで、在庫数や保管場所、倉庫内での移動記録などを、自動的にWMSに登録し管理することができます。これにより、在庫データを手入力する手間がなくなり、効率化が進みます。

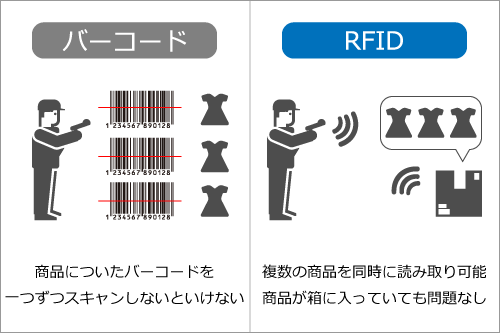

先に述べたタグ方式やリスト方式では、担当者が目視で数えるために数え間違いが発生する可能性がありましたが、バーコード管理を導入すれば、商品のバーコードを1点ずつスキャンするだけで、正確なデータがリアルタイムに蓄積されていきます。これにより、ヒューマンエラーのリスクを極限まで減らし、棚卸の精度を大幅に向上させることができます。

ただし、システム導入には初期費用がかかるため、事業の規模や予算に応じて導入のハードルが高く感じられることもあります。それでも、長期的に見れば、作業の効率化と正確性の向上により、コスト削減や生産性の向上が期待できます。

RFID管理

RFID管理は、バーコード管理の発展形と考えることができます。バーコード管理では、商品を1点ずつスキャンする必要がありますが、RFIDは非接触で複数の商品データを一度に読み取れるため、効率化の点で大きなメリットがあります。

RFID(Radio Frequency Identification)は、電波を使ってRFタグに書き込まれたデータを数メートル離れた場所からでも読み取ることができる技術です。このシステムを導入することで、一度に複数の商品のデータをスキャンでき、棚卸作業の効率が飛躍的に向上します。たとえば、広い倉庫内でも、RFIDリーダーを使用することで、短時間で大量の在庫を確認できるため、棚卸にかかる時間を大幅に短縮できます。

ただし、バーコードと違ってRFIDはICチップやアンテナを内蔵したRFタグを使用するため、導入コストが高くなることがデメリットです。しかし、効率化による作業時間の短縮や在庫精度の向上を考慮すれば、特に大規模な倉庫や物流センターでは十分に導入の価値があります。

アウトソーシング(外部委託)

3つ目の方法は、自社の棚卸作業を専門業者にアウトソーシング(外部委託)する方法です。棚卸を外部に委託することで、作業の効率化と正確性の向上が期待できます。

自社で棚卸を行う場合には、計画をしっかりと練る必要があります。たとえば、棚卸の時間を決め、営業を短縮するのかどうか、人員配置や棚卸の方法、道具の準備など、多くの計画が必要です。しかし、棚卸を専門業者に任せることで、これらの準備をすべてプロに委託できるため、社内リソースを効率的に他の業務に回すことができます。

アウトソーシングのメリットは、棚卸の正確性が高まることに加え、社内での手間を大幅に削減できる点です。特に、日々の業務が忙しい場合や、棚卸が複雑な場合には、専門業者による効率的な棚卸作業が助けになります。

ただし、費用が発生する点はデメリットとなります。そのため、自社で実施した場合のコストと比較しながら、アウトソーシングのメリットが費用に見合うかどうかを慎重に検討する必要があります。棚卸業務の効率化が重要な課題であるならば、アウトソーシングは有効な選択肢となるでしょう。

WMSやRFIDの導入ならトミーズにお任せ

WMSやRFIDの導入をお考えなら、ぜひトミーズコーポレーションにお任せください。当社は、物流業務の効率化をサポートするための最新技術と豊富な知識を提供しています。

特にWMS(倉庫管理システム)については、クラウドWMS「BEELOGi(ビーロジ)」をサービスとしてご提供しています。「BEELOGi」を導入することで、棚卸作業だけでなく、倉庫内の在庫管理全般を効率化し、正確かつ迅速な業務運営を実現できます。このシステムは、リアルタイムでの在庫データの把握を可能にし、在庫管理にかかる手間や時間を大幅に削減するため、業務の効率化に大きく貢献します。

さらに、RFIDの導入もサポートしており、これにより一度に複数の在庫データを非接触で読み取ることが可能となります。RFIDシステムを取り入れることで、棚卸作業の効率化だけでなく、全体の在庫管理プロセスが大幅に改善され、ミスや無駄を最小限に抑えることができます。

また、物流コンサルティングや物流のアウトソーシングも承っております。これらのサービスを通じて、貴社の物流業務全般の効率化を支援し、業務フローの最適化やコスト削減をサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。お客様の物流に関する課題を解決し、業務の効率化をお手伝いさせていただきます。

まとめ

この記事では、棚卸の基礎知識と、棚卸作業を効率化するための具体的な方法について解説しました。棚卸は、正確な在庫管理と企業経営において非常に重要な業務です。しかし、手作業による棚卸には限界があり、ミスや時間のロスが発生することもあります。

棚卸作業を効率化するためには、WMSやRFIDなどのシステム導入が必要不可欠です。これらのシステムを活用することで、在庫の正確な把握が可能になり、作業時間の大幅な短縮、ヒューマンエラーの削減、そして全体の業務効率化が期待できます。

もし棚卸や在庫管理に課題を感じているのであれば、システムの導入を検討する絶好の機会です。効率化を図ることで、日常の業務がスムーズになり、企業全体のパフォーマンス向上にもつながるでしょう。ぜひこの機会に検討してみてはいかがでしょうか。

倉庫システムの導入ならトミーズコーポレーション