ドローン物流 空からの新たなる可能性と課題

目次

はじめに ドローン物流とは何か?

ドローン物流とは、無人航空機(ドローン)を活用して物資を自動または遠隔で輸送する仕組みです。空路を利用できるため、山岳地帯や離島、災害発生エリアなど、地上輸送が難しい場所にも直接アクセスできます。

近年はAIによる自動航行技術が進化し、複数のドローンが同時に運行できるシステムも登場しています。これにより、従来の物流網を補完する「空のインフラ」としての役割が期待されています。

一方で、安全性や法規制、プライバシー保護といった社会的課題も残されています。本コラムでは、ドローン物流がもたらす主要なメリットと、その社会的意義について解説します。

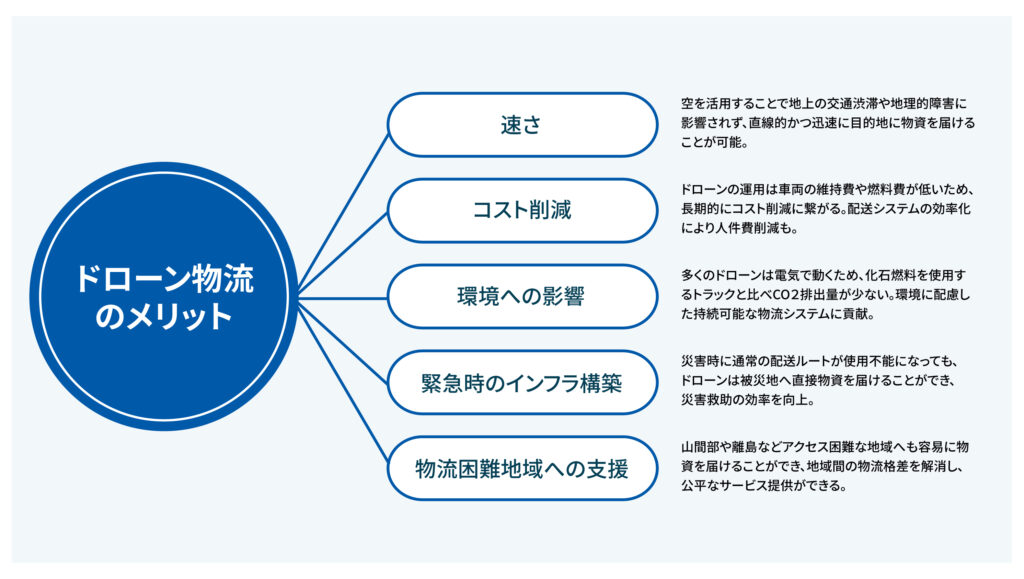

ドローン物流のメリット

1. 速さ(配送時間短縮)

ドローンは空中を直線的に飛行できるため、渋滞・道路工事・地形障害といった地上要因の影響を受けません。目的地まで最短ルートで到達でき、配送時間を大幅に短縮できます。

特に医療分野では、ドローンによる救急用医薬品や血液サンプルの配送が実証されています。例えばアフリカのルワンダでは、山岳地帯の病院へ血液を10分以内で届ける仕組みがすでに運用されています。

災害発生直後の被災地支援でも、ドローンは緊急物資輸送の迅速化に貢献します。時間に制約のある現場では、まさに「速さ」が命を救う要素となります。

2. コスト削減

ドローン物流は、燃料費や車両維持費といった陸上輸送コストを削減できます。電力で稼働するため、ガソリンやディーゼルに比べてランニングコストが低く、長期的な経済効率向上が見込めます。

また、自動運行システムを導入すれば、ドライバー不足対策や人件費削減にもつながります。AIによるルート最適化で、空き時間や待機コストを減らすことも可能です。

すでに国内では、地方自治体が医療用物資配送にドローンを導入し、年間の輸送コストを数十%削減した事例もあります。省人化と効率化を両立できる点は、企業・行政の双方にとって大きな魅力です。

3. 環境への影響(低減)

多くのドローンはバッテリー駆動で動作し、CO₂排出量を抑えられます。トラックやバンに比べて化石燃料を使用せず、環境に優しい輸送手段として注目されています。

再生可能エネルギー由来の電力を使用すれば、物流の脱炭素化をさらに加速できます。小型・軽量なドローンはエネルギー効率も高く、同距離輸送あたりの消費電力が少ない点も特徴です。

都市部の再配達削減や、郊外エリアへの小口配送を電動ドローンで行うことで、持続可能な物流システムの構築にも寄与します。環境負荷を減らしながら利便性を高める、“グリーン物流”の代表格といえるでしょう。

4. 緊急時のインフラ構築

災害時に道路や橋が破損しても、ドローンは空から被災地へ直接物資を届けられます。医療品や食料、水などの供給を途切れさせず、救助活動を支援します。

カメラ搭載型ドローンは、被災地の上空撮影や通信中継にも利用可能です。地上通信が遮断された地域でも、ドローンを経由して情報を伝達する「空のライフライン」として活躍します。

近年の日本でも、台風被害や地震対応で災害支援ドローンの導入が進んでおり、自治体や消防との連携体制が整備されつつあります。

5. 物流困難地域への支援

ドローン物流は、山間部や離島などのアクセス困難地域でも、安定した物資配送を可能にします。地形に左右されず直線的に飛行できるため、従来よりも短時間での輸送が実現します。

これにより、地域間の物流格差や商品価格の不均衡を是正する効果も期待できます。例えば、離島で不足しがちな生活用品や医薬品を定期的にドローンで輸送する取り組みが各地で進行中です。

また、地域特産品の出荷や観光サービスへの応用など、ドローンを活用した新しい地域ビジネスの創出も始まっています。物流インフラを超えた「地方活性化の手段」としての役割も高まりつつあります。

ドローン物流の課題と解決策

1. 安全性

最も重要な課題は、安全性の確保です。ドローンは他の航空機や建物、地上の障害物と衝突するリスクを常に抱えています。また、機器の故障や通信障害による墜落事故も懸念されます。

このリスクを軽減するためには、精密な位置情報とリアルタイム制御を可能にする高性能な飛行制御システムが不可欠です。障害物を自動検知し回避するセンサー技術や、緊急時に作動するバックアップ電源・パラシュート装置の搭載も有効です。

さらに、操縦者に対する厳格な訓練と資格制度の導入も求められます。実際、日本では国家資格「無人航空機操縦者制度」が始まり、運用ルールと安全教育の標準化が進められています。定期的な点検・メンテナンスも事故防止の基本です。

悪天候(強風・豪雨・降雪)への対策も欠かせません。防水性や耐風構造を備えた設計、低温でも安定稼働するバッテリー開発、そして気象予測データを活用した自動運航中止判断などが安全運用を支えます。

2. プライバシー侵害のリスク

ドローンにはカメラやセンサーが搭載されており、飛行中に住宅地や私有地を撮影してしまう可能性があります。これがプライバシー侵害や個人情報の漏洩につながる懸念があります。

この問題を防ぐためには、撮影可能な範囲や条件を定めた明確なガイドラインを整備することが重要です。収集した映像データには、暗号化やアクセス制御を施すなどの情報保護技術を導入する必要があります。

また、利用者やメーカーがプライバシー関連法を遵守し、データ利用目的を明確にすることも欠かせません。社会的理解を得るために、説明会や啓発活動を通じて「安心して見守られるドローン社会」を構築する姿勢が求められます。

3. 法規制の整備

ドローン運用に関する法規制は国や地域によって異なり、現時点では整備が十分とは言えません。特に、飛行可能な高度・区域、重量制限、夜間飛行などのルールが未統一の地域も存在します。

適切な法制度を整えるためには、政府・自治体・事業者が協力し、技術革新と安全性のバランスを取る必要があります。具体的には、ライセンス制度や飛行許可手続きのデジタル化、違反時の責任範囲の明確化などが挙げられます。

国際的な標準化も進められており、ICAO(国際民間航空機関)や欧州EASAなどが基準を策定しています。今後は、日本国内でも海外との協調を意識した制度設計が重要になるでしょう。

4. 運搬能力

現在のドローンはバッテリー容量やモーター出力の制限により、運搬できる荷物の重量や距離が限られています。一般的な小型機では1〜5kg程度の物資しか運べず、持続飛行時間も30分前後が一般的です。

この課題を解決するためには、エネルギー効率の高いバッテリーや軽量素材の開発が鍵となります。特に次世代リチウム金属電池や燃料電池ドローンの実用化が期待されています。

また、すべてを1機で運ぶのではなく、小型機を多数同時に運用する「スウォーム配送」や、ドローンと自動配送車を連携させる「ハイブリッド配送システム」も現実的な解決策です。

運搬能力の限界を補う工夫として、軽量かつ高価値の物品(医薬品、電子部品、重要書類など)に対象を絞る運用モデルも有効です。こうした戦略的な活用により、ドローン物流の有効性は大幅に高まります。

これらの課題を技術革新・制度整備・社会的合意によって克服することで、ドローン物流はより安全で信頼性の高い社会インフラへと進化していくでしょう。

事例から見るドローン物流の可能性

ドローン物流は、すでに世界各地でさまざまな形で実用化が進んでいます。地域特性や社会課題に応じた多様な取り組みが行われており、その活用範囲は年々拡大しています。以下では、日本をはじめとする各国の代表的な事例を紹介します。

国内事例①:離島・山間部への配送プロジェクト

日本の大手インターネット関連企業が推進するドローン配送プロジェクトでは、離島や山間部など交通アクセスが困難な地域を対象としています。物流課題を抱える地域において、ドローンによる小型物資配送の実現可能性を検証する試験運用が進められています。

このプロジェクトの特徴は、離島間の物資輸送の効率化と災害時の救援物資配送の両立にあります。日本は地震・台風などの自然災害が多く、緊急時には陸上輸送が途絶することもあります。ドローンによる空路輸送は、そうした状況でも救援物資を迅速に届ける手段として注目されています。

現在は限定地域での実証段階にありますが、運搬能力や飛行距離の拡大、安全対策の強化など、技術的進化とともに今後の本格運用が期待されています。この取り組みは、地域間の物流格差を解消し、生活インフラとしてのドローン物流の礎を築くものです。

国内事例②:通信ネットワークを活用したスマートドローン

日本の大手通信会社は、自社のLTE/5Gネットワークを活用した「スマートドローン」技術の開発を進めています。高速通信によって遠隔地からリアルタイムで操作・映像伝送が可能となり、ドローンの制御精度と情報伝達速度が飛躍的に向上しました。

このスマートドローンは、災害発生直後の現場確認やインフラ点検などで実用化が進んでいます。被災地の映像をリアルタイムで収集・共有することで、救助活動や避難判断の迅速化に貢献しています。

また、橋梁・送電線・建築物などの高所点検に利用することで、人の立ち入りが難しい場所の安全確認を効率的に実施できます。今後は物流や建設、農業など複数の分野で応用が進む見込みです。

アメリカ事例:大手オンラインストアによる即時配送

米国の総合オンラインストア大手が開発するドローン配送サービスでは、最大5ポンド(約2.3kg)の商品を1時間以内に顧客へ届けることを目指しています。都市部での“超即時配送”の実現に向けた試験運用が進行中です。

このシステムは、自動飛行・自動着陸を含む完全自律型で、GPSを利用して顧客の指定場所まで商品を届けます。交通渋滞を避けることで配送時間を大幅に短縮し、都市物流の新しいモデルを提示しています。

同社は政府機関と連携し、安全性・空域管理・プライバシー保護の観点から法整備の支援にも取り組んでいます。2024年には米国内3都市で展開が予定され、イギリスやイタリアなどへの国際展開も進行中です。環境負荷の少ない配送としても注目を集めています。

中国事例:フードデリバリーへの実装

中国の大手フードデリバリー企業は、深セン市でドローンを使った食品配送サービスを展開しています。高層ビルが立ち並ぶ都市部では、地上交通の渋滞を避け、短時間で食事を届けることが可能です。

このサービスは、GPS信号が乱れやすい高層地域でも安定飛行を実現し、ビル間の短距離配送を効率化しています。特にランチタイムなど短時間での大量配送が求められる環境で大きな効果を発揮しています。

人件費や車両維持費の削減にもつながり、持続可能なビジネスモデルとして注目されています。今後は技術の進歩により、運用範囲の拡大と完全自動化が期待されています。

北欧事例:医療分野でのドローン活用

北欧諸国では、医療サービスの平等化を目的としてドローンを導入しています。離島や山岳地帯など、医療アクセスが難しい地域に医薬品や検体を迅速に届ける仕組みが整備されています。

例えば、救急時にアドレナリン注射薬やAEDをドローンで現場に届ける実験では、従来より平均で4〜6分早く到着する成果が報告されています。これにより、心停止などの緊急対応における救命率が向上しました。

また、定期的な医薬品補給や血液検査の検体輸送など、医療インフラの一部として運用が拡大しています。北欧の取り組みは、ドローンが“医療を支える空の救急ネットワーク”として機能する未来を示しています。

これらの事例から、ドローン物流は地域社会の課題解決や産業の効率化に大きく貢献していることがわかります。各国の取り組みは、今後の技術革新と制度整備を後押しし、グローバルな物流の在り方を変革する原動力となるでしょう。

まとめと未来への提言

ドローン物流は、配送の速さ、コスト最適化、環境負荷の低減、緊急時の空のライフライン構築、そして物流困難地域の支援という観点で、既存の物流を補完・進化させる強い潜在力を持ちます。実証や商用事例は着実に増えており、社会インフラとしての実装可能性は年々高まっています。

一方で、安全性・プライバシー・法規制・運搬能力という課題は依然として重要です。高度な飛行制御と衝突回避、データ保護と透明性ある運用、現実に即した制度設計、そしてエネルギー効率や機体設計の革新――これらを段階的に整えることで、ドローン物流は安心して使える公共的なインフラへと成熟していきます。

結論として、技術革新・制度整備・社会的合意の“三位一体”で課題を乗り越えられれば、ドローン物流は私たちの生活を支える不可欠な選択肢になります。いま求められるのは、小さく始めて成果を検証し、成功条件を横展開する実装力です。可能性を現実に変える鍵は、私たちの選択と行動にあります。